一、什么是“医美贷”

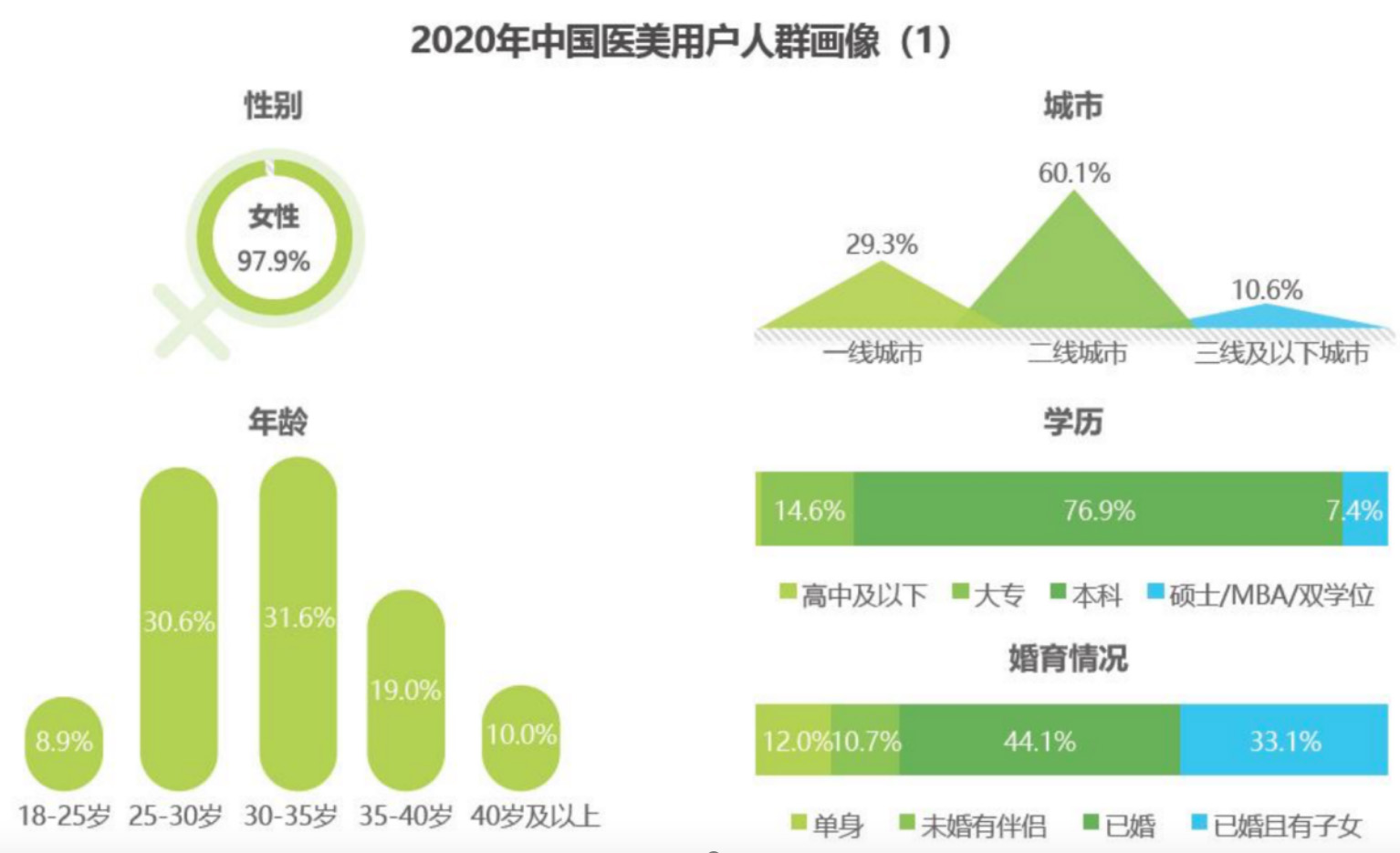

医美贷是一种新的金融模式,也叫“医美分期”。是一些贷款平台携手医美机构,专门为消费能力不足的群体,提供提前消费、先行变美的贷款方式,属于消费贷款的一种。但不同于其他消费贷的是,医美贷款额度只能在指定医疗机构的整形费用范围内使用,且申请该类贷款的主体以女性为主。据艾瑞网发布的《2020年中国医疗美容行业洞察白皮书》中显示,在去年已进行医疗美容的人群中,调研用户主要以25-35岁女性为主,多生活在一、二线城市,本科,已婚者居多。

二、关于“医美贷”的贷款模式

医美贷就是通过金融平台简单办理贷款申请流程,在贷款申请通过后,该金融平台直接将钱打到美容医院账户,用户再分期还款给金融平台。这类贷款可申请的额度一般从几千到10万不等,客单价极高。另外,贷款还款的期限也分别有3个月、6个月、9个月、12个月以及24个月等根据用户自身需求以及还款能力供其选择,其中贷款利息也将根据用户申请的贷款金额以及还款期限进行计算,且金融平台设定的分期利息也远高于国家法律法规对贷款利息的相关规定。

目前医美分期市场基本存在三种发展模式,第一种是贷款平台与线下医美机构合作,通过线下机构获客,为用户提供贷款;第二种则是医美平台本身是第三方平台,以中介的角色为医疗机构介绍用户,即“导流”,平台本身不具有医疗条件也不具备放贷的资质;第三种模式即O2O模式下的医美分期平台,综合了贷款机构与中介机构的特性,既拥有自己的分期产品,又汇集了多家医疗机构。

三、为什么要对“医美贷”进行打击

(一)“医美贷”触动法律底线

近年来,随着医美行业快速发展,市场规模不断增长,部分医疗美容机构与一些金融机构合作,推出了类似于“医美分期”、“医美贷”等相关的金融产品和服务。由于医美产业本身规范性较弱,“医美贷”乱象丛生,俨然成为了“骗贷”与“诱贷”的高发地。

9月1日上午,北京朝阳法院开庭审理一起与“美容贷”相关的诈骗案。被告人以高薪招聘秘书、需要应聘者提升颜值气质为诱饵,诈骗年轻女性。经北京朝阳区检察院查实,被告人诈骗10名女性应聘者办理“美容贷”,金额40多万元,被指控构成诈骗罪。鉴于两被告人认罪认罚,对被害人的损失做了部分赔偿。公诉人对两被告人分别提出有期徒刑四年九个月和四年六个月并处罚金的量刑建议,法院择期宣判。

包括近日改编自全国“打黑除恶”真实案例,被称为“史上尺度最大”的电视剧《扫黑风暴》正在热播。在不久前播出的剧集中,一种名为“美丽贷”的医美消费贷款进入了公众视野。在剧中,由江疏影扮演的记者黄希假装成消费者,卧底暗访医美机构,被识破后幸运被由张艺兴扮演的刑警林浩相救。

尽管电视剧中并未对这款产品作太多介绍,但是种种迹象已经表明,这款被称作“美丽贷”的医美贷款,与剧中谈到的“裸贷”一样,属于非法消费金融产品。不仅利息奇高(三个月内18%,三个月以外25%),借贷者还面临着被暴力催讨的风险。

(二)医美项目致人死亡以及因医美项目产生的纠纷案件率不断上升

3月15日,北京朝阳区法院发布了《北京朝阳区人民法院医疗美容纠纷案件民事审判白皮书》(2016年度-2020年度)(以下简称《白皮书》)。《白皮书》梳理了2016年至2020年间北京市朝阳区法院受理的的医疗美纠纷。

《白皮书》中数据显示,5年间,朝阳区法院受理的医美纠纷案件数占同期医疗纠纷案件数比例逐年上升,该项数字由2016年的10.8%已经上升至27.0%。医美纠纷案件的增多和医美市场的不断扩容,不无关系。

根据艾瑞咨询《2020年中国医疗美容行业洞察白皮书》数据显示,2010年中国医美市场规模达到1769亿元,中国医美用户约1367.2万人,具备医疗美容资质的机构约1.3万家,而合法合规开展医美项目的机构仅占行业的12%。

面对上述医美行业的乱象,2021年6月9日,中国互联网金融协会发布了《关于规范医疗美容相关金融产品和金融服务的倡议》,以促进医疗美容相关金融产品和服务规范发展,保护金融消费者合法权益。

1.金融机构不与任何不法医疗美容机构开展合作,不向任何不法医疗美容机构客户提供相关金融产品和服务。

2.金融机构应当选择证照齐全、依法合规经营的第三方医疗美容机构合作,并建立相关机制对其合法合规性进行定期评估,如存在违法违规行为,应立即停止合作。

3.金融机构应当严格遵循金融监管部门各项规定,在提供医疗美容相关金融产品和服务时,按照适当性原则,充分评估消费者的还款能力,自主确定客户授信额度和贷款定价标准,做好风险控制。针对大学生消费者,金融机构应当严格遵循金融监管部门关于大学生消费贷款的相关规定。

4.金融机构及其第三方合作机构向消费者推介医疗美容相关金融产品和服务产品时,应保障消费者的知情权和自主选择权,明示贷款主体、年化综合成本、还本付息安排、违约责任、逾期清收以及咨询投诉渠道基本信息。

5.金融机构不将授信审批等核心风控环节外包或将贷款本息回收、止付等关键环节操作全权委托第三方合作机构执行。

6.金融机构及其第三方合作机构承诺不采用虚假、引人误解或者诱导性宣传等不正当方式,诱导消费者过度消费或接受超出其风险认知和还款能力的借贷。

7.金融机构及其第三方合作机构应尊重消费者购买医美产品和服务的真实意愿,及时取消没有实际发生的医美贷款服务,不得强制交易。

8.金融机构及其第三方合作机构应建立健全产品和服务发生纠纷的处理机制及投诉渠道,及时回应消费者的咨询和合理诉求。

因此,上海证券交易所、深圳证券交易所(以下简称 两大交易所)要求新挂牌的消费金融资产证券化(ABS)产品中,禁止新增“医美消费金融”相关资产,已发行的ABS产品不受影响的这一措施,不仅仅是对消费金融资产证券化的影响,还代表了监管对医美贷的态度,即使不资产证券化,接下来,对医美贷也会有整顿,业务资质、模式都将会有更严格的要求。

四、医美贷合规底线

(一)医美机构与贷款平台不规范合作

在医美这条暴利产业链中,医院是不可或缺的一环。很多医院依赖中介与贷款平台,为了通过这些渠道获客,他们甚至愿意给贷款平台返点50%-70%的利润。所以消费者会面临一套3万元左右的整容套餐,选择了医美分期之后,却要背负超过5万元的贷款。这其中一部分是医院收取的整容费用,而另一部分就是医院提供给贷款机构拉客的“返点”,贷款平台和医美机构对求美者还款能力的审核不到位,出于成交的目的就轻易给求美者放款,使得大部分消费者负担沉重的债务。

(二)放贷机构无贷款业务资质

放贷业务是金融许可业务,原则上是金融机构及其分支机才能从事可以发放贷款的金融机构,主要是银行业金融机构,其中又具体可以分为银行业存款类金融机构和银行业非存款类金融两大类。非银行业金融机构,比如证券公司、基金公司、期货公司等都没有发放贷款的资质,在金融机构之外,一些“类金融机构”也可以发放贷款,这包括小额贷款公司和典当公司等,这些主要是为支持小微企业融资。同时,根据最高人民法院的规定,普通工商企业之间为生产经营需要、偶发产生的借贷也合法。

但在暴利的驱逐下,一些无贷款资质整形医院也开始自己放贷,许多莆田系医院均推出了医美分期业务,抢占医美贷市场。其中,有医院更是打出了先整形后付款、零首付、零负担、零抵押的宣传口号。

(三)贷款诈骗

不根据相关报道,医美贷领域的贷款诈骗现象较为严重,甚至有黑产介入。医美贷领域的诈骗并不限于来自借款人的骗贷,还存在医美机构等贷款中介的骗贷行为。根据相关报道,医美贷领域存在一些中介与无良的医美机构勾结骗贷的情况,甚至存在自己注册一家医美诊所进行骗贷的情况。农村大量征信记录空白的农妇成为此类机构骗贷套现的工具。

在“林诗培贷款诈骗一审刑事案件”(审理法院:上海市长宁区人民法院;案号:(2018)沪0105刑初134号;裁判日期:2018.03.26)中,被告人林诗培在医疗美容医院非法使用他人身份证,冒用他人名义,与重庆百度小额贷款有限公司(以下简称百度小贷公司)签订《百度有钱花医美贷用户及借款协议》,骗取百度小贷公司贷款人民币10万余元,用于其个人的多项美容整形手术。其行为构成贷款诈骗罪,被判处有期徒刑一年八个月,缓刑一年八个月,并处罚金人民币二万元。该案中,借款人冒用他人身份骗取金融机构贷款资金。

(四)向学生群体放贷

2017年原银监会、教育部和人力资源部联合印发《关于进一步加强校园贷规范管理工作的通知》(以下简称《通知》),要求任何网络贷款机构都不允许向在校大学生发放贷款。同时要求进一步加强消费金融公司、商业银行等持牌金融机构大学生互联网消费贷款业务风险管理。

根据新言财经8月的一份走访调查新闻显示:“在监管政策的严令禁止下,仍有超过一半的医美机构与消费金融公司,在“红线边缘”游走,推荐学生群体接受“医美贷”。在走访过程中,即分期是与医美机构合作最多的一个贷款产品。此外,北京壹加壹医美医院等多家机构及贷款平台人员也表示,学生可以“试一试”,用身份证原件、照片或者移动支付软件上的身份证都可以办理即分期。”

五、合规建议

(一)广告合规

据国家市场监督管理总局网站8月27日消息,该局就《医疗美容广告执法指南(征求意见稿)》征求意见。指南明确,市场监管部门依法整治各类医疗美容广告乱象,着力解决危害性大、群众反映集中的问题,对多种情形予以重点打击。其中包括,违背社会良好风尚,制造“容貌焦虑”,将容貌不佳与“低能”“懒惰”“贫穷”等负面评价因素做不当关联或者将容貌出众与“高素质”“勤奋”“成功”等积极评价因素做不当关联。

对于医美机构应严格按照广告法和医疗广告管理办法规定,依法取得医疗广告审查证明并按规定发布医疗广告,不发布虚假医疗广告以及虚假信息制造“容貌焦虑”等。

(二)禁止向消费者推荐医美贷

2020年6月10日,上海市八部门联合发布的《关于进一步加强本市医疗美容综合监管执法工作的通知》(沪卫医〔2020〕053号)中,要求“审慎开展‘医美贷’业务。为切实防范‘医美贷’相关业务风险,引导就医者理性、审慎就医,严禁任何组织、个人在医疗机构推销‘医美贷’相关业务、发放与‘医美贷’业务相关的宣传资料,严禁医疗机构及其工作人员向就医者主动推介‘医美贷’相关产品,严禁医疗机构与未经金融监管部门批准、无贷款业务资质的机构合作开展‘医美贷’业务。

2019年1月深圳市卫健委发布《深圳市进一步加强医疗机构监管及整顿规范医疗服务市场秩序专项整治方案》,方案指出:严禁医疗美容医疗机构违规介入消费者“医美贷”等消费类贷款的行为。医疗美容机构不得向任何商业银行和金融机构推荐消费者通过消费者贷款方式开展医疗美容项目。

虽然医美机构禁止向消费者推荐医美贷产品尚未有国家法律出台,但各地监管政策还是严禁此种行为,所以医美机构在日常业务开展过程,应严格遵守相关规定,恪守底线,避免因违规收到处罚。

(三)禁止向学生群体开展贷款业务

根据《关于规范整顿“现金贷”业务的通知》(整治办函〔2017〕141号):“(四)银行业金融机构及其发行、管理的资产管理产品不得直接投资或变相投资以“现金贷”、“校园贷”、“首付贷”等为基础资产发售的(类)证券化产品或其他产品。”《关于进一步规范大学生互联网消费贷款监督管理工作的通知》(银保监办发[2021]28号):“放贷机构外包合作机构要加强获客筛选,不得采用虚假、引人误解或者诱导性宣传等不正当方式诱导大学生超前消费、过度借贷,不得针对大学生群体精准营销,不得向放贷机构推送引流大学生。”“要加强营销管理,银行业金融机构及其合作机构不得针对大学生群体线上精准营销,在校园内开展的线下营销宣传活动需事先向营销地监管部门报备,并就开展营销活动的具体地点、日期、时间和活动内容提前告知相关教育机构并取得该教育机构的同意,营销活动不得使用欺骗性、引人误解或诱导性宣传等不当方式,诱导大学生申请消费贷款。”

在消费金融业务中,助贷机构(医美机构)和金融机构均需提高学生身份识别技术,避免向学生发放贷款;同时,金融机构应注重客服素质培训,避免客服答复成为监管处罚依据。

(四)避免无资质放贷

根据2021年发布的《防范和处置非法集资条例》(国务院令第737号)规定,未经依法许可或者违反国家金融管理规定,擅自从事发放贷款金融业务活动的,属于非法金融业务活动。对于医美机构而言,其本身不具备放贷资质,不能直接向消费者发放贷款。正规医美机构应寻求与正规金额机构开展医美分期服务,杜绝违规放贷风险,同时避免损害消费者权益。

(五)加强贷款风控制度

针对实践中出现的骗贷现在,各开展医美贷的金融机构,应加强机构内部风险控制制度的建设,加强贷款业务人员的培训,强化资料审核、流程控制,避免因骗贷遭受损失。

END